◆VRが教育を変える!能動体験から生まれる明るい未来

今話題のVR研修とは?

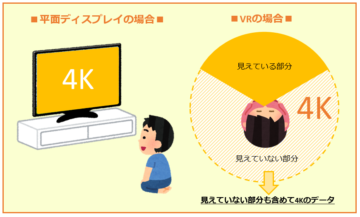

VR元年といわれた2016年から2年、昨今VRを教育やトレーニング・研修の場に導入する事例が増えてきました。今回は、そんな教育コンテンツ×VRについて紹介します。 はじめに、VRの種類をご紹介します。 VRには2つのタイプがあります。1.非没入型(non-immersive)

一般的なコンピューター画面上で仮想空間を体験するタイプ2.没入型(immtersive)

(以下、HMD)を着用して、非現実世界に物理的に入ったかのように体験できるタイプVRの教育体験は、映像教育より集中しやすい!?

教育分野に没入型VRを取り入れることで、一般的には下記のようなメリットが得られるといわれています。教育分野にVRを取り入れるメリット

- 能動的な体験ができる

- 没入感のある体験ができる=集中しやすい

- すぐさま集中できる=集中力が持続する時間は限られているので、素早く使用者の注意を引き付けることができるのは大きなメリットである

- 自ら探検できる実践的なアプローチ=覚えやすい、記憶に残りやすい

- 複雑な理論やテーマを理解しやすい

- リスクなく教育が受けられる

- 教える人の主観によるバイアスがかかりにくい

VR教育を導入するうえでのコストや懸念点は?

しかし、まだ発展途上な分野であるため、ポテンシャルは大きいものの下記の事項が懸念されています。教育にVRを取り入れる際の障害

- コスト=まだまだ初期費用が高い

- 没入感のある体験ができる=集中しやすい

- ユーザビリティ=使いづらく感じる人や、酔う人もいる

- テクノロジーへの抵抗感=現状維持を良しとしてしまう習慣

業界問わず世界中で急速に広がる「VR教育研修」

現在よくVRでのトレーニングが導入されている産業は、メーカー・インフラ・医療・小売り・ホスピタリティ業界などです。ここではその一部をご紹介します。世界最大のスーパーマーケットチェーン、Walmart(西友)のVRトレーニング

日本では「西友」でお馴染、海外の大手スーパーマーケットチェーンの「ウォルマート」では従業員の教育研修にいち早くVRを導入した企業です。 VRのコンテンツはなんと「クリスマス商戦」の体験VR!非日常な混雑が予想され、指導方法も困難な局面のトレーニングにVRを上手く活用しています。VRを体験していない従業員もモニターを通して共有され、同時に多くの教育を可能にしています。 https://vrscout.com/news/walmart-black-friday-vr-simulator-train-staff/KFCのフライドチキン調理トレーニング

こちらは昨年末に話題となったケンタッキーフライドチキンのVR研修です。ただの研修映像ではなく、なんと調理するまで部屋から出られない、という「脱出ゲーム」形式で研修できるVRコンテンツです。 VRが面白いのは、こういった「実際には体験できないシチュエーションを疑似体験できる」という点です。一辺倒の映像教育よりもワクワクさせ、教育を受ける側自らが「やりたい!」と思わせることがVRでは可能になります。 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GAlD0h9vCEcNASAの宇宙飛行士もVRをつかってトレーニングをしている!

VRはすでに宇宙規模で活用されているようです。アメリカ航空宇宙局(以下、NASA)ではこれまで巨大な望遠鏡などの修理作業トレーニングをする際、巨大プールでの研修を行っておりました。しかし収容能力の限界や、アームの操作と修理の両方のトレーニングに課題を感じていました。 そこで研修にVRを導入したところ、効果てきめん。コストを大幅に抑えることができた他、研修効果も高かったとのことです。 How NASA uses virtual reality to train astronauts – TechRepublic https://www.techrepublic.com/article/how-nasa-uses-virtual-reality-to-train-astronauts/ NASA、宇宙飛行士の訓練に複合現実システムを利用 | TechCrunch Japan http://jp.techcrunch.com/2017/03/27/20170326nasa-is-using-a-mixed-reality-space-station-to-train-astronauts/VRでより安全かつ、効果的な教育研修へ

今回ご紹介したのは、VRを用いた教育研修のほんの一例にすぎません。 教育研修にVRを導入することは、確かに最初は少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、これまでの教育研修とは全く違う新しい価値を生み出すことができます。 また、コンテンツ次第では日常生活では味わえない「リスク」を現実味をもって疑似体験することができ、その記憶は体験者の中に色濃く残ることでしょう。VRを用いてより安全に、効果の高い教育研修へ変えていきませんか?

参考文献

- https://www.researchgate.net/profile/Laura_Freina/publication/280566372_A_Literature_Review_on_Immersive_Virtual_Reality_in_Education_State_Of_The_Art_and_Perspectives/links/55ba24b208ae9289a0926382.pdf

- http://waset.org/publications/10007121

- https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-education/benefits.html

- https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39977/1/gupea_2077_39977_1.pdf

- 5:https://elearningindustry.com/using-virtual-reality-to-train-employees-4-industries